History沿革

海音寺の沿革史についてご説明します。

海音寺のはじまりは

「大きな石」と「打ち捨てられた廃屋」からだった。

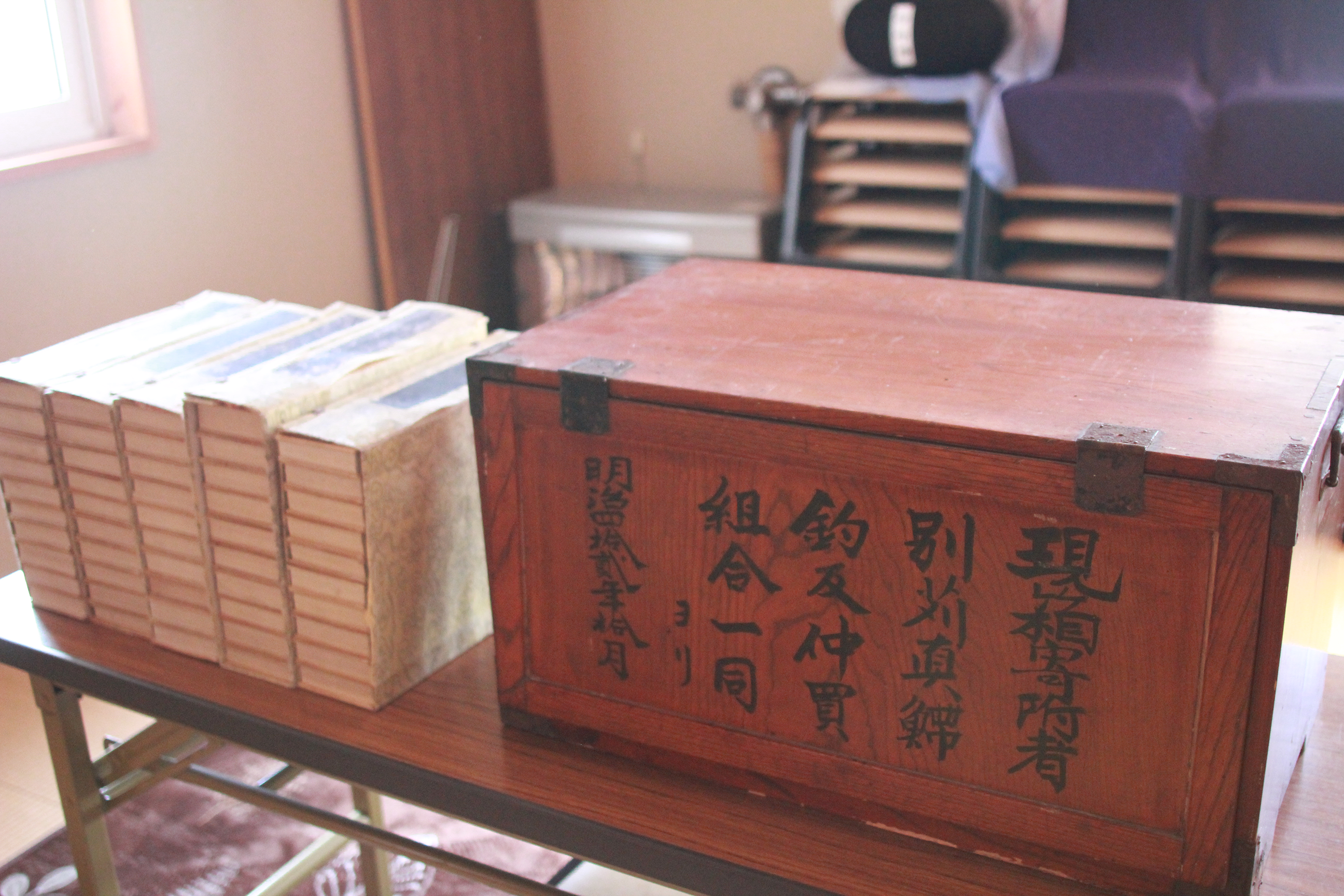

- 明治14年(1881年)

- 当時、居住者が急死し相続人が誰もおらず、そのままに打ち捨てられていた12坪の廃屋を貰い受け、境内地内に山道より運んできた巨石を地蔵尊として安置。そして、増毛町 龍淵寺住職斎藤月舩師を拝請し、「海穏舎」と称し庵寺を結んだ。

- 明治20年頃(1887年)

- 各地を遍歴している宮沢法覺という25~6歳の青年僧侶が谷地町(現別苅)に訪れた。この時、御本尊が不在の状態だったことを憂慮した法覺師は、御本尊として釈迦牟尼仏像や他2体の仏像、更には地蔵菩薩像1体をその手で彫刻、金箔を押しそれらを当寺に寄贈した。

- 明治28年(1895年)

- 斎藤月舩老師が遷化された後に函館市 白蓮寺より酒井観應師を新たに住職として迎え、寺号を「海穏舎」より「海音寺」に改め現在の基礎を築く。

- 明治34年(1901年)

- 笠原眞吉、山本三次朗両氏より約1480坪の土地の寄付を受け、そこに伽藍を再建立。

- 明治40年(1907年)

- 観應慧音師が稚内市 禅徳寺に転住する運びとなり、一時住職不在の寺院となる。

- 明治45年(1912年)

- 礼文島 海全寺より松吟龍山が来住。

以降、大正年間にかけて庫裡や書院などを新たに建築した。 - 昭和2年(1927年)

- 西国三十三霊場及び魚籃観音像を建立。

- 昭和30年(1955年)

- 戦役戦災病没死者慰霊のために「平和の碑」を建立。

- 昭和38年(1963年)

- 海音二世中興松吟龍山が世寿96歳にて遷化。

- 昭和39年(1964年)

- 曹洞宗大本山總持寺の直末に列す。

- 昭和40年(1965年)

- 本堂と書院、位牌堂を修築。

- 平成11年(1999年)

- 海音三世智通龍雄大和尚が遷化。

- 平成18年(2006年)

- 泉嶽 寛龍(せんがくかんりゅう)が住職に就任。

- 平成25年(2013年)

- 海音四世重興龍泉要之大和尚が世寿85歳にて遷化。

- 令和2年(2020年)

- 札幌市北区屯田に海音寺別院建立。

- 今に至る。

Accessアクセス

〒002-0855 札幌市北区屯田5条6丁目2-32

TEL FAX:011-774-1518

アクセス方法

- 【お車(タクシー)をご利用の場合】

-

JR新琴似駅より車で10分

地下鉄麻生駅より車で10分

- 【地下鉄・バスをご利用の場合】

-

JR

JR新琴似駅最寄りの[新琴似1条1丁目]

バス停より[琴似営業所前行]乗車→

[屯田5条7丁目]バス停で下車。

それより徒歩5分地下鉄

「地下鉄麻生駅」バス停より「屯田6条12丁目行」乗車→

「屯田4条7丁目」バス停で下車。

それより徒歩約8分